La cappella degli Scrovegni (Padova). Giotto e l'alba del Rinascimento

- The Introvert Traveler

- 3 ago 2025

- Tempo di lettura: 12 min

Ultima visita: febbraio 2025

Mio giudizio: 10/10

Durata della visita: 30 minuti

Data: 1300

Nel nord Italia esiste una magnifica, piccola città, che per sua fortuna, a dispetto dei tesori artistici e della bellezza della città stessa, non è ancora stata scoperta dal turismo di massa; ciò è un po' paradossale, non solo perché Padova è una città dalla storia importantissima, che ha saputo fare tesoro dell'influenza culturale veneziana, visibile in ogni palazzo e in ogni via, ma perché fra i numerosi tesori artistici ve n'è uno che è fondamentale nella storia dell'arte italiana ed è stato fondamentale nel dare impulso a quello straordinario fenomeno artistico che è poi stato il Rinascimento italiano.

Nel cuore di Padova, la Cappella degli Scrovegni rappresenta uno snodo cruciale nella storia dell’arte occidentale, un punto di rottura con il passato e, al contempo, un punto di avvio per l’arte moderna.

Il ciclo di affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni non è probabilmente il primo dell'artista toscano (si discute sia sulla datazione che sull'attribuzione, ma è ragionevole affermare che gli affreschi di Assisi a San Francesco precedano quell di Padova) ma è indubbiamente il più rivoluzionario ed è stato fonte di ispirazione per tutti gli artisti successivi, diffondendo e affermando la tecnica dell'affresco, che imprimerà sui muri dei palazzi italiani alcune delle più importanti opere della storia dell'arte.

Le pareti di questa modesta architettura si offrono come il supporto di una rivoluzione visiva e concettuale compiuta da Giotto nei primissimi anni del Trecento: qui non si tratta più di illustrare semplicemente episodi sacri, ma di incarnarli nello spazio e nel tempo, restituendo alla narrazione sacra quella pregnanza antropologica e quell’adesione alla realtà sensibile che renderanno possibile, nei secoli successivi, tanto Masaccio quanto Piero della Francesca, tanto Michelangelo quanto Caravaggio.

La Cappella, commissionata da Enrico Scrovegni — in un gesto di ambigua devozione e riscatto — è interamente rivestita da un ciclo di affreschi che ha il rigore strutturale di un poema teologico e l’invenzione di un trattato sulla percezione visiva. L’organizzazione spaziale del ciclo, che si snoda lungo tre registri sovrapposti, manifesta una razionalità narrativa che precorre i canoni della prospettiva rinascimentale: l’alternanza regolare degli episodi, la simmetria delle scene mariane e cristologiche, l’introduzione di elementi architettonici coerenti con l’ambientazione scenica, tutto concorre a un’idea di unità compositiva che ha pochi precedenti nell’arte medievale.

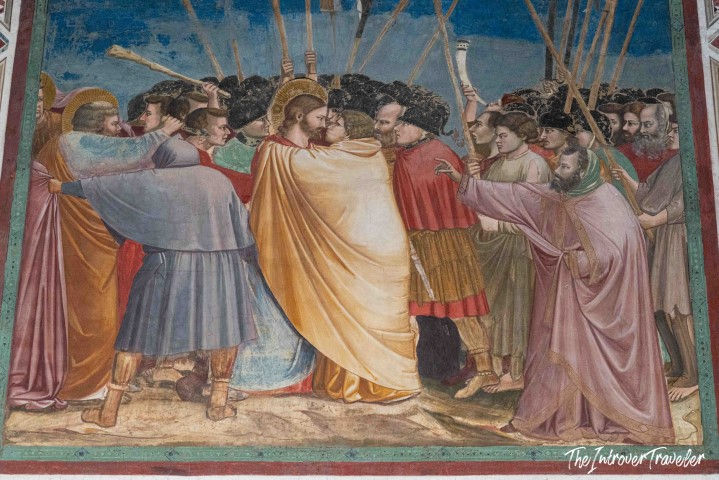

Ciò che rende l’opera di Giotto straordinaria non è soltanto la sua capacità di dare corpo alla narrazione sacra, ma soprattutto la sua attenzione per l’interiorità dei personaggi: per la prima volta, le emozioni si fanno visibili, quasi tangibili, sulle superfici murarie. Il bacio di Anna e Gioacchino, ad esempio, è uno dei primi esempi di tenerezza coniugale nella storia dell’arte; il dolore composto della Vergine nella Deposizione, le smorfie sgomente degli astanti nella Strage degli Innocenti, la violenta esplosione emotiva del Tradimento di Giuda: ogni scena è una microdrammaturgia gestuale e fisionomica, che conferisce al racconto sacro una potenza comunicativa fin lì inedita.

L’importanza della Cappella non si limita alla sua portata stilistica; essa è, in un certo senso, una summa visiva di una nuova antropologia cristiana: l’uomo vi appare non più come semplice tramite verso il divino, ma come soggetto partecipe del dramma della salvezza, incarnato nel tempo e nello spazio. La spazialità stessa, pur ancora priva della prospettiva brunelleschiana, è già concepita come un palcoscenico tridimensionale in cui si muovono corpi dotati di volume, peso, gravità. La luce, lungi dall’essere un puro elemento decorativo, diventa principio costruttivo: modella i volumi, scandisce il tempo della narrazione, guida lo sguardo dello spettatore.

Storia della cappella

La Cappella degli Scrovegni, anche detta dell’Arena per la sua collocazione accanto ai resti dell’antico anfiteatro romano di Padova, fu costruita per volontà di Enrico Scrovegni, ricco banchiere padovano e figlio del celebre Reginaldo, collocato da Dante all’Inferno tra gli usurai (Inferno, XVII, 64-67). La decisione di erigere la cappella fu probabilmente mossa da un duplice intento: da un lato devozionale ed espiatorio, dall’altro familiare e celebrativo, volto a nobilitare la memoria di una casata la cui ricchezza suscitava sospetti e accuse morali, non ultima quella di usura.

La cappella fu edificata tra il 1300 e il 1303 come parte integrante di un più ampio complesso residenziale fatto costruire da Enrico sul sito dell’arena romana, da cui il toponimo. Il progetto architettonico fu probabilmente semplice fin dall’inizio: una navata unica con volta a botte, priva di cappelle laterali, concepita come oratorio privato ma anche come luogo di sepoltura per la famiglia Scrovegni. Lo stesso Enrico vi fu tumulato nel 1336, con un monumento funebre andato perduto.

Il 14 marzo 1305, in occasione dell'Annunciazione, la cappella venne solennemente consacrata dal vescovo di Padova, Ottobono de' Razzi, come si legge nella lapide commemorativa ancora visibile all’interno.

Tra il 1303 e il 1305, Giotto di Bondone, chiamato da Enrico per affrescare l’interno, realizzò quello che è unanimemente considerato il capolavoro della pittura proto-rinascimentale. In meno di due anni, con l’ausilio di una bottega efficiente, Giotto portò a compimento un ciclo di circa quaranta scene, distribuite su tre registri: Storie di Gioacchino e Anna, Storie della Vergine, Storie della Vita e Passione di Cristo, culminando nella controfacciata con il Giudizio Universale.

Non si trattò soltanto di una scelta estetica, ma anche teologica e politica: Enrico volle far affrescare, tra le pene infernali, la figura dell’usuraio dannato, con chiara allusione alla memoria paterna e alla volontà di redimere la reputazione familiare.

Dopo la morte di Enrico e la progressiva estinzione della famiglia Scrovegni nel XIV secolo, la cappella conobbe un lungo periodo di trascuratezza e semiabbandono. L’annesso palazzo fu demolito nel Settecento e l’area venne risistemata, ma la cappella rimase in piedi, spoglia del suo contesto originario e sopravvissuta più per inerzia che per tutela consapevole.

Nel corso dei secoli, le infiltrazioni d'acqua, i movimenti del terreno, e soprattutto l’incuria generale provocarono danni considerevoli al ciclo giottesco. Solo nel XIX secolo, in un contesto più attento alla tutela del patrimonio artistico nazionale, si cominciò a prendere coscienza del valore del monumento.

I primi restauri sistematici ebbero luogo tra il 1860 e il 1870, ma furono spesso invasivi secondo criteri oggi superati. Solo nel Novecento si intraprese una conservazione scientificamente rigorosa.

L’11 marzo 1944 la Cappella sopravvisse miracolosamente a un bombardamento che distrusse l’abside dell'adiacente chiesa degli Eremitani e gli affreschi del Mantegna presenti al suo interno.

Un restauro fondamentale fu quello guidato da Giuseppe Basile tra il 2001 e il 2002, che precedette di poco l’inserimento della Cappella nel percorso di candidatura UNESCO.

Nel 2021, la Cappella degli Scrovegni è stata riconosciuta dall’UNESCO come parte del sito seriale “I cicli di affreschi del XIV secolo di Padova”, insieme ad altri complessi pittorici cittadini.

Il conferimento dell'incarico: portare Giotto a Padova

L’incarico a Giotto per la decorazione della Cappella degli Scrovegni fu probabilmente conferito attorno al 1303, quando l’artista era già riconosciuto come il massimo innovatore della pittura italiana. Reduce dai successi a Roma (San Giovanni in Laterano) e forse da Assisi, Giotto godeva di fama straordinaria per la sua capacità di restituire volume, espressione e realismo ai soggetti sacri. Enrico Scrovegni, desideroso di imprimere prestigio e redenzione alla propria immagine familiare, scelse dunque il pittore più celebre e richiesto del suo tempo, affidandogli un ciclo che avrebbe segnato la definitiva rottura con la tradizione bizantina.

Lo sviluppo dei lavori nella Cappella degli Scrovegni fu rapido, metodico e straordinariamente efficiente, testimoniando non solo l’organizzazione della bottega giottesca, ma anche la chiarezza progettuale dell’intervento.

Secondo le fonti e gli studi più accreditati, Giotto iniziò i lavori nel 1303, subito dopo il completamento della struttura architettonica, e li terminò entro il 1305, anno della solenne consacrazione della cappella il 25 marzo, in coincidenza con la festa dell’Annunciazione. L’intero ciclo fu dunque completato in circa due anni, un tempo molto breve considerando la vastità e la complessità dell’opera.

L’avanzamento del cantiere avvenne per settori, seguendo il metodo tradizionale dell’“a giornate” tipico della tecnica a fresco: si preparava l’intonaco (arriccio e poi tonachino o intonaco fine) solo su porzioni che si potevano completare in una giornata lavorativa, affinché i pigmenti si legassero chimicamente alla calce ancora fresca.

Lo schema narrativo venne progettato fin dall’inizio con grande coerenza: tre registri sovrapposti lungo le pareti laterali, uno dedicato alle storie di Gioacchino e Anna, uno alla vita della Vergine e uno alla vita e passione di Cristo. Sul fondo, il Giudizio Universale occupa l’intera controfacciata, mentre le figure allegoriche delle Virtù e dei Vizi scandiscono lo zoccolo inferiore, secondo una struttura rigorosamente morale e teologica.

Giotto, ormai artista affermato, operava con una bottega stabile e specializzata, composta da aiuti esperti e forse da alcuni allievi. È verosimile che egli stesso abbia eseguito le parti più importanti (i volti principali, le scene centrali, l’ideazione dei cartoni preparatori), delegando le porzioni decorative e secondarie agli assistenti. La coerenza stilistica generale dimostra tuttavia un controllo stretto da parte del maestro, segno che Giotto supervisionò ogni fase del lavoro, diversamente da quanto probabilmente avvenne negli affreschi di San Francesco ad Assisi, dove la mancanza di coerenza stilistica ha fatto dubitare molti interpreti in merito all'attribuzione dell'opera a Giotto.

L’intervento giottesco fu anche un laboratorio di soluzioni innovative: uso controllato della luce e dell’ombra per rendere il volume, architetture credibili per delimitare lo spazio, gesti e posture che comunicano emozioni autentiche. Gli affreschi rivelano anche una perfetta padronanza della tecnica pittorica e una sorprendente capacità narrativa: ogni scena è autonoma, ma anche parte di un grande racconto unitario.

L’insieme fu completato in tempo per la dedicazione liturgica del 1305, e già allora doveva apparire come un unicum nel panorama artistico italiano: un ciclo coerente, didattico, coinvolgente, destinato non solo alla devozione privata, ma alla formazione spirituale e morale del fedele.

Descrizione dell'opera

Il ciclo si sviluppa su tre registri principali lungo le pareti della navata: le Storie di Gioacchino e Anna, le Storie della Vergine e le Storie di Cristo, a cui si aggiungono, nello zoccolo inferiore, le Virtù e i Vizi rappresentati in monocromo come finte sculture, e infine il Giudizio Universale sulla controfacciata.

Giotto apre il ciclo con la vicenda dei genitori di Maria, Gioacchino e Anna, rielaborando episodi apocrifi in chiave profondamente umana. Il Rifiuto del sacrificio di Gioacchino, la sua Fuga nel deserto e soprattutto l’Incontro alla Porta Aurea sono capolavori di pathos e tenerezza. Quest’ultima scena, dove i due anziani sposi si abbracciano e si baciano con delicatezza, è uno dei primi esempi di espressione affettiva autentica nella pittura occidentale, resa con una intensità psicologica che prefigura la modernità.

Nel secondo registro troviamo episodi della vita di Maria, tra cui l’Annunciazione, dipinta sulle vele dell’arco trionfale, con l’angelo e Maria che si fronteggiano in una perfetta architettura simbolica. Qui la composizione si fa più austera, quasi architettonica, e la figura della Vergine si staglia con una compostezza già classica. L’Incontro con Elisabetta, la Presentazione al Tempio, la Natività di Maria sono scandite da uno spazio tridimensionale, che anticipa la costruzione prospettica rinascimentale.

Il terzo registro è il più denso e drammatico, dominato dagli episodi della Passione di Cristo. L’Ingresso a Gerusalemme mostra un’attenzione alla narrazione simultanea, con la folla che si accalca e si arrampica sugli alberi, mentre il Tradimento di Giuda colpisce per la composizione ravvicinata e claustrofobica, in cui l’abbraccio del traditore diventa una morsa visiva. L’Ultima Cena, il Compianto sul Cristo morto e la Crocifissione sono tra le più intense del ciclo: il dolore è contenuto, ma reale, scolpito nei volti e nei gesti. Il Compianto, in particolare, è uno dei vertici dell’arte giottesca: la composizione diagonale, il vuoto al centro tra il corpo di Cristo e le braccia aperte della Madre, la gestualità eloquente degli astanti e lo strazio delle donne inginocchiate creano una scena di tragica sospensione.

La controfacciata con il Giudizio Universale è un trionfo apocalittico e teologico, dominato dal Cristo giudice inscrivibile in una mandorla cosmica. A sinistra i beati salgono ordinatamente verso il Paradiso; a destra, la dannazione si esprime con forza plastica e cromatica. Al centro, spicca la figura inginocchiata di Enrico Scrovegni, che offre la cappella alla Madonna, come a suggellare il fine espiatorio dell’intera impresa.

Lo zoccolo inferiore, infine, presenta in monocromo le Virtù e i Vizi in forma di statue: un’illusione scultorea che richiama il mondo classico e suggerisce un percorso morale di scelta tra bene e male, perfettamente integrato con la narrazione sovrastante.

L'opera, oltre che per la ricchezza e le dimensioni, è rivoluzionaria sotto almeno due punti di vista.

La prima grande rivoluzione compiuta da Giotto a Padova è nella rappresentazione dello spazio: si possono ammirare esempi di "prospettiva" e di resa della terza dimensione che anticipano di cent'anni le teorie rinascimentali. La seconda è l'attenzione rivolta alla rappresentazione dell'uomo, nella sua fisicità ed emotività: ciò viene ben espresso da Giotto nelle Storie della Vita della Vergine e di Cristo in cui emergono con intensità le gioie e i dolori umani, di cui restano significativi e celebri esempi la tenerezza del bacio di Gioacchino ed Anna ne L'incontro alla Porta Aurea (il primo bacio dell'arte italiana e, per lungo tempo, l'unico) e la disperazione delle madri in lacrime ne La strage degli innocenti; le emozioni umane sono rappresentate con un realismo e un espressionismo insolito non solo per il Medioevo ma anche per l'intera arte italiana (con le dovute eccezioni come ad esempio nel Compianto del Cristo Morto di Niccolò dell'Arca).

Il colore

Non appena si accede alla cappella, il primo aspetto che colpisce gli occhi è la ricchezza cromatica dell'opera.

Giotto impiega una gamma cromatica sorprendentemente ampia, ma sempre subordinata a un impianto compositivo rigoroso. I colori non sono scelti in funzione decorativa, bensì narrativa e simbolica. Nei fondali, negli abiti, nelle architetture, il colore costruisce la spazialità, orienta la lettura e definisce gerarchie visive. Si distingue tra i pigmenti usati a fresco (quelli applicati sull’intonaco ancora umido) e quelli applicati a secco (sull’intonaco asciutto), con funzione decorativa o correttiva.

Il pigmento più celebre e costoso dell’intero ciclo è senza dubbio il blu oltremare, ricavato dal lapislazzuli afghano (miniera di Sar-e-Sang, in Badakhshan). A causa del lungo tragitto via terra attraverso la Via della Seta e della complessa lavorazione (triturazione, decantazione, separazione delle impurità), il lapislazzuli era più costoso dell’oro, al punto che spesso veniva contabilizzato a parte nei contratti.

Giotto riserva questo blu preziosissimo per le tonache della Vergine, gli sfondi del Paradiso e alcuni dettagli selezionati. In molte scene, il blu oltremare è applicato a secco, perché non compatibile con la calce umida del fresco. Tuttavia, l’applicazione a secco ha comportato, nei secoli, una maggiore vulnerabilità alla perdita e all’ossidazione: molte zone appaiono oggi sbiadite o opache, a testimonianza del costo di questa scelta tecnica e simbolica.

Contrariamente alla pittura bizantina, Giotto evita l’uso massiccio dell’oro in foglia, preferendo costruire la sacralità delle scene attraverso la luce naturale e la modellazione volumetrica. L’oro è presente solo in dettagli limitati — aureole, fregi, decorazioni architettoniche — e talvolta simulato con effetti pittorici (oro falso), segno di un cambiamento profondo nella rappresentazione del divino: non più astratto e irraggiungibile, ma immanente e corporeo.

La tavolozza comprende anche:

Terre naturali: ocra gialla, terra verde, terra d’ombra. Economiche, stabili, ideali per il lavoro a fresco.

Vermiglione (solfuro di mercurio): rosso brillante, ma instabile e tossico. Utilizzato con cautela nei dettagli.

Cinabro: variante minerale del vermiglione, altrettanto costosa.

Malachite: verde brillante, costosa e difficile da applicare; Giotto ne fa uso in abiti o sfondi simbolici.

Bianco di piombo e nero carbone: pigmenti funzionali, utili per chiaroscuri e sottotoni.

L'impresa pittorica della Cappella fu enormemente costosa, e la selezione dei pigmenti ne costituisce una delle voci più onerose. L’impiego dell’oltremare, del vermiglione e dei verdi intensi indicano non solo un’aspettativa di magnificenza, ma anche la volontà di Enrico Scrovegni di esibire ricchezza, prestigio e penitenza attraverso l’arte. In epoca medievale, il valore cromatico era anche valore teologico: il blu per la Madonna non era solo bellezza, ma affermazione dogmatica della sua centralità.

Visita alla Cappella degli Scrovegni

L’accesso alla cappella è rigidamente contingentato per motivi conservativi: il ciclo giottesco, eseguito a fresco su supporti murari antichi e delicati, è estremamente sensibile alle variazioni microclimatiche provocate dall’umidità e dall’anidride carbonica emesse dai visitatori. Per questo, prima dell’ingresso vero e proprio, si viene accolti in una sala di compensazione climatica, dove si resta per circa 15 minuti: un tempo necessario a stabilizzare le condizioni ambientali e a consentire la successiva entrata in sicurezza.

La visita richiede prenotazione con largo anticipo, spesso settimane prima, specialmente nei periodi di maggiore afflusso turistico (primavera, ponti festivi, estate). La disponibilità dei posti è limitata e suddivisa in fasce orarie fisse, con tolleranza minima per ritardi.

Il tempo concesso all’interno della cappella vera e propria è estremamente limitato: circa 15 minuti, cronometro alla mano. Questo vincolo — imposto per ragioni conservative — è forse il paradosso più frustrante dell’intera esperienza: ci si trova immersi in uno dei cicli pittorici più straordinari della storia dell’arte, eppure lo sguardo deve continuamente lottare contro l’urgenza del tempo. Le scene si succedono con ritmo serrato, e il visitatore consapevole si trova costretto a scegliere: dedicarsi a una parete, a un registro, a un solo episodio? Oppure tentare una visione d’insieme, rischiando però di perdere la densità semantica dei singoli dettagli?

La contemplazione autentica è inevitabilmente compressa. Per questo, chi desidera trarre il massimo da questa esperienza dovrebbe idealmente studiare il ciclo in anticipo, magari con l’ausilio di riproduzioni ad alta definizione o guide specialistiche, così da sapere dove orientare lo sguardo, cosa cercare, cosa non tralasciare. A mio giudizio, può essere sensato prenotare almeno due accessi contigui, perché 15 minuti non sono assolutamente necessari per contemplare ed apprezzare l'intero ciclo.

Terminata la visita alla Cappella, è doveroso visitare anche l'adiacente chiesa degli Eremitani con gli affreschi di Mantegna mutilati dai bombardamenti americani del 1944.

Commenti