Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto: l’apocalisse muscolare che surclassa Hollywood

- The Introvert Traveler

- 3 set 2025

- Tempo di lettura: 3 min

Entrare nella Cappella di San Brizio, nel Duomo di Orvieto, è un po’ come fare zapping tra un film di Zack Snyder e un trattato di teologia medievale. Solo che è tutto affrescato, tutto rinascimentale, e tutto clamorosamente sopra le righe. Altro che Marvel Cinematic Universe: Luca Signorelli, con pennello e pigmenti, ci sbatte in faccia il più spettacolare fine del mondo mai concepito da un essere umano con velleità artistiche e sindrome da bodybuilder.

Luca Signorelli: l’uomo che amava troppo gli addominali

Nato a Cortona, con un evidente debole per la ginnastica artistica (e forse per l'anatomia in sala autopsie), Luca Signorelli non era un artista: era un personal trainer dell’Apocalisse. Cresciuto alla scuola di Piero della Francesca – il pittore che metteva la prospettiva in riga come un sergente dei marines – Signorelli ha portato a Orvieto una sola, chiara, inequivocabile missione: fare sembrare tutti gli altri pittori dei dilettanti flaccidi. E per un po’, c’è riuscito.

Il Duomo di Orvieto: un gotico psichedelico con minacce di dannazione eterna

Chiariamo subito una cosa: il Duomo di Orvieto era già fuori scala prima che Signorelli vi mettesse piede. Un’astronave gotica incastonata tra le colline umbre, tutta pinnacoli dorati, mosaici abbaglianti e bassorilievi che sembrano scolpiti da un gruppo di frati indemoniati dopo aver letto Dante sotto acido. Avete presente la facciata? Un tripudio di marmi policromi e minuzie horror: lì ci sono anime che si contorcono nei tormenti infernali già sulla porta d’ingresso, come a dire: “Se entri qui dentro, preparati. Non stiamo scherzando”. C’è un Giudizio Universale inciso nella pietra che metterebbe a disagio anche Hieronymus Bosch. E allora uno si chiede: cos’altro poteva aggiungersi a tanta magnificenza? La risposta è semplice: una bomba visiva chiamata Luca Signorelli, che con i suoi affreschi ha trasformato l’interno del Duomo in un teatro cosmico in cui il peccato, la resurrezione e gli addominali sono protagonisti assoluti. Se prima il Duomo incuteva timore, con Signorelli ha iniziato anche a sollevare il sopracciglio. E a flexare.

Un Rinascimento sull’orlo di una crisi di nervi

Anno del Signore 1499: Savonarola è stato arrostito da poco e gli effluvi del grande barbecue aleggiano ancora tra la Toscana e l'Umbria; l’Italia è un posto dove ogni due settimane c’è una guerra, una peste o una cometa che annuncia l’Anticristo. Insomma, l’ideale per decorare una cappella con scene di morte, resurrezione e dannazione eterna. Dopo che Beato Angelico – il pittore gentile che vedeva angeli ovunque – aveva lasciato il lavoro a metà (forse troppo zuccheroso per questi tempi inquieti), ecco che il Capitolo del Duomo chiama Signorelli. E lui non si tira indietro: dichiara in toscano cinquecentesco "tienmi ‘l boccale, ché gli fo veder io che cos’è l’Inferno", accetta, scrocchia le dita, arrotola le maniche e inizia a dipingere l’inferno come se dovesse andarci in villeggiatura.

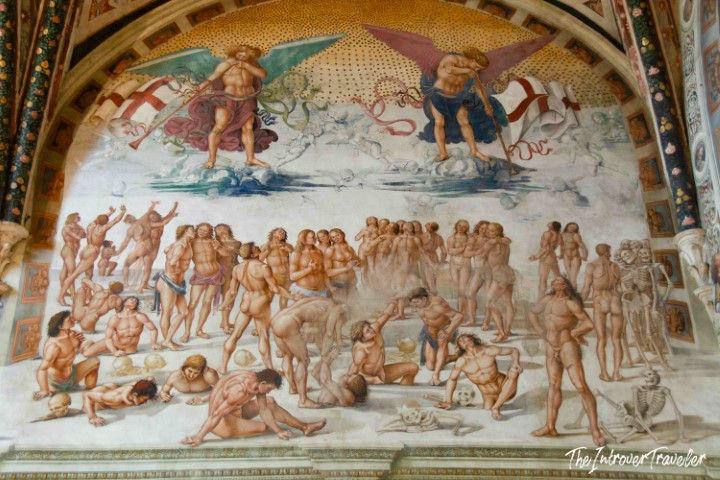

Muscoli, smorfie e resurrezioni: benvenuti nella palestra dell’Aldilà

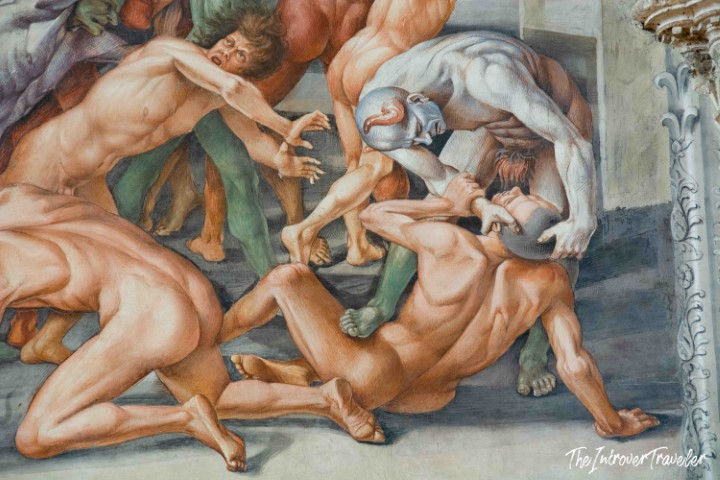

Avete presente la Resurrezione della carne? Dimenticatevi le Madonne dolci e i santi composti: qui i morti si scollano dalla terra come Hulk dopo un sonnellino atomico, tirano su la testa, si sgranchiscono le giunture e sembrano pronti a iscriversi a un corso di CrossFit ultraterreno. Gli angeli? Sembrano acrobati da Cirque du Soleil. I demoni? Degni di un rave party negli abissi. Ogni centimetro della cappella grida iperbole, testosterone, sudore, carne e destino eterno.

La pittura non è più pittura: è un’esplosione di corpi nudi, scorciati, arricciati, contorti, più complicati di un nodo da marinaio fatto ubriaco. Ma sotto la grandiosità muscolare, c’è l’ossessione per il peccato, per il riscatto, per la rovina imminente: è il Rinascimento che comincia a capire che l’uomo non è solo misura di tutte le cose, ma anche la misura di tutte le sventure.

Da Dante a Michelangelo (passando per un’invasione demoniaca)

Signorelli non inventa tutto da zero: guarda Giotto, legge Dante, si intrippa con l’Apocalisse di Giovanni e poi dice “ok, facciamolo meglio”. Aggiunge sei chili di muscoli per ogni figura, alza il volume del pathos a livelli assordanti e lascia un segno indelebile nella pittura italiana.

E Michelangelo? Oh, sì. Quel Michelangelo. Il tipo che poi decora la Sistina come se fosse il soffitto del suo salotto. Ecco: senza Signorelli, il Giudizio Universale del Buonarroti sarebbe sembrato una recita di fine anno al liceo artistico. Vasari lo dice senza mezze misure: Michelangelo ha preso appunti a Orvieto. E chi siamo noi per contraddirlo?

Conclusione?Se non avete ancora visto gli affreschi di Luca Signorelli a Orvieto, state perdendo l’unico crossover serio tra bodybuilding, spiritualità medievale e prequel della Sistina. Portate una sedia, spalancate gli occhi e fatevi investire dalla potenza di un uomo che ha trasformato la pittura in una lotta libera tra anima e corpo. Amen.

Commenti