"Corpi Moderni" alla Galleria dell'Accademia di Venezia. L'Uomo Vitruviano di Leonardo e molti altri tesori

- The Introvert Traveler

- 25 mag 2025

- Tempo di lettura: 7 min

Data della visita: 23 maggio 2025

Mio giudizio: 20/10

Durata della visita: un'ora e mezza

Dove: Gallerie dell'Accademia, Calle della Carità, 1050, 30123 Venezia VE

Qual è l'immagine più universalmente nota, più influente, più determinante nell'iconografia occidentale? Più della Gioconda di Leonardo, più della Creazione di Michelangelo, più della cosiddetta Onda di Hokusai? (Sì, lo so, Hokusai era giapponese, ma l'influenza della sua opera sulla cultura occidentale è tale che ormai è essa stessa parte della cultura occidentale). Credo che questo scettro spetti all'Uomo Vitruviano di Leonardo, un'opera grafica che ha trasceso la propria funzione tecnica ed estetica per diventare un topos e l'enunciazione di un principio filosofico; diversamente dalle altre opere citate, pur universalmente famose, l'Uomo Vitruviano segna il momento in cui l'Uomo, nella concezione dello stesso essere umano, assume più che mai centralità rispetto al resto dell'Universo. Ma l'Uomo Vitruviano, oltre a essere l'immagine più immanente nell'iconografia globale, è anche la più elusiva, perché è conservato in condizioni ambientali rigorosissime alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e solo in rarissime occasioni viene mostrato al pubblico. La mostra "Corpi Moderni" è una di queste occasioni.

La mostra “Corpi Moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento”, allestita alle Gallerie dell’Accademia di Venezia dal 4 aprile al 27 luglio 2025 tratta il tema del corpo umano nel pensiero rinascimentale. Essa non si limita alla mera celebrazione dell’estetica classica della figura umana, ma si addentra nella genealogia culturale e scientifica che ha permesso al corpo di divenire, tra la fine del Medioevo e la piena affermazione del Rinascimento, il centro prospettico e concettuale dell’universo.

Il corpo tra scienza e metafisica: un mutamento di paradigma

La mostra ruota attorno a una trasformazione epocale: il passaggio dalla visione medievale del corpo come sede di peccato e fragilità a quella rinascimentale del corpo come macchina perfetta, strumento e manifestazione di armonia cosmica (e oggetto di desiderio). Questo mutamento non fu solo estetico ma anche epistemologico: il corpo divenne sempre più frequentemente oggetto di studio empirico, dissezione, misurazione. Si trattò di un capovolgimento concettuale che vide convergere l’indagine scientifica, il disegno tecnico, la riflessione filosofica e la rappresentazione artistica.

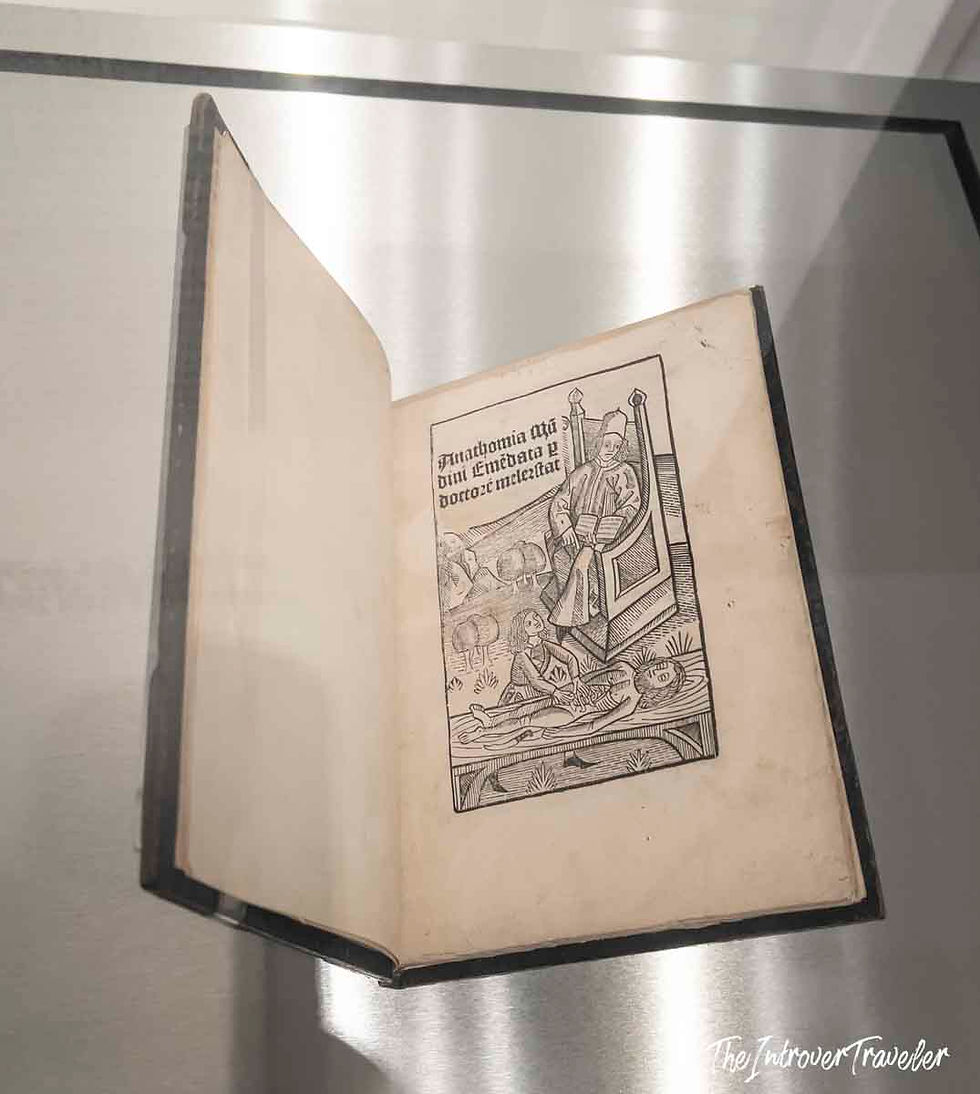

In questo orizzonte, la mostra presenta un dialogo serrato tra grandi protagonisti della scienza anatomica e dell’arte prospettica. Figure come Mondino de’ Liuzzi, autore nel XIV secolo dell’importantissimo Anathomia, sono qui recuperate come precursori di quella cultura della dissezione che, a partire dal Quattrocento, avrebbe influenzato profondamente artisti e studiosi. La loro eredità si riverbera nei disegni di Leonardo da Vinci, che nella sua anatomia artistica cercò l’anima nel meccanismo dei muscoli e nelle curvature delle ossa.

L'Uomo Vitruviano di Leonardo e la prospettiva di Piero: tra dissezione e proporzione

Il punto culminante dell’esposizione è senza dubbio la riapparizione dell’Uomo Vitruviano, opera che da sola sintetizza l’intero spirito della mostra. Esposto dopo sei anni, e raramente accessibile al pubblico per ragioni conservative, il celebre foglio di Leonardo da Vinci mostra l’anelito rinascimentale a inscrivere il corpo umano nel cerchio e nel quadrato, ovvero a farne l’unità di misura dell’universo.

Vedere questa opera leggendaria sotto i propri occhi, così vicina da poter studiare la trama della carta, le sfumature dell'inchiostro, fa vacillare i sensi; il disegno è senza dubbio il mezzo di espressione che più di ogni altro consente di dialogare con l'intimità dell'artista; la scienza della grafologia insegna quanto il tratto della mano manifesti l'espressione personale; mentre nella pittura il tratto è nascosto in strati e sfumature di colore, il disegno è puramente immediato. Questa mostra, a distanza di poco più di tre metri l'uno dall'altro, offre l'opportunità, probabilmente unica, di ammirare due delle maggiori opere grafiche di Leonardo e di Michelangelo.

Accanto a esso, i disegni anatomici di Leonardo appaiono come pagine di un trattato non scritto, in cui la dissezione non è solo strumento conoscitivo ma gesto poetico. Il corpo è sezionato con lo stesso spirito con cui si scompone un polifonico madrigale, alla ricerca di una musica interiore.

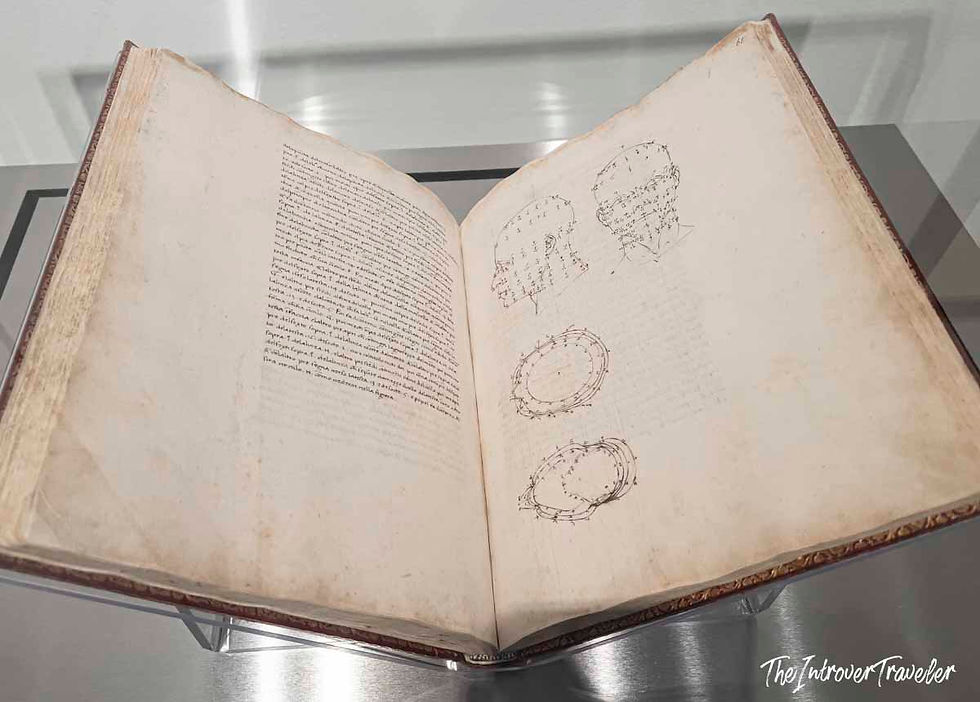

Accanto a Leonardo, la mostra espone numerosi tesori grafici e bibliografici, a comnciare dal manoscritto autografo del “De Prospectiva Pingendi” di Piero della Francesca, prestato eccezionalmente dalla Biblioteca Palatina di Parma. Piero, pittore matematico e teorico dello spazio, fu tra i primi a concepire il corpo come entità geometrica, da ordinare secondo principi razionali. In questa convergenza tra anatomia e prospettiva, la mostra offre un modello storiografico tanto raffinato quanto coerente: la comprensione del corpo passa attraverso la sua rappresentazione regolata.

A proposito dell'Uomo Vitruviano, mi viene naturale una digressione: in piedi, a vigilare a lato dell'opera, rinchiusta in una teca evidentemente inespugnabile, c'è un guardiano, un dipendente dell'Accademia; è una persona estremamente affabile e gradevole, anche se un po' logorroica e si dilunga a parlare di quest'opera su cui vigila, alternandosi con i suoi colleghi, da decenni, declamando con trasporto emotivo l'affetto sincero che, dopo tanti anni, lo lega a "Gesù Bambino" (questo sarebbe il soprannome con cui i dipendenti dell'Accademia chiamano il disegno di Leonardo, per esprimere il puro amore e la cura che dedicano a questo piccolo inestimabile manufatto); ripete con periodicità da orologio, a tutti i visitatori, che il cerchio è stato fatto a mano libera da Leonardo, che il foglio è spesso la metà di un comune foglio A4, e informazioni aneddotiche di questo tipo, per lo più errate; interrogato in merito ad alcune informazioni elementari sull'opera, il guardiano esita, balbetta, divaga come uno studente impreparato. Il compito di un guardiano non è ovviamente quello del critico d'arte, né dello storico, né della guida turistica, ma è soprendente constatare l'esperienza di un uomo che ha devoluto la propria intera vita a curare la sicurezza di un prezioso oggetto d'arte, al punto di sentire l'esigenza di raccontare ad estranei il sincero affetto lo lega a tale oggetto a cui ha dedicato delle vere e proprie cure parentali senza tuttavia sentire l'esigenza, in interi decenni, di studiare, di apprendere anche solo qualche informazione basilare; ho trovato la storia piuttosto suggestiva, trovo che sarebbe un soggetto per un bel film.

Vesalio, Dürer, Michelangelo: il corpo come campo di tensioni

Un altro nucleo di grande importanza è quello dedicato ad Andrea Vesalio, padre dell’anatomia moderna. Le Gallerie espongono, in un allestimento monumentale, numerose copie del “De Humani Corporis Fabrica” — capolavoro dell’editoria scientifica rinascimentale. La presenza simultanea di più edizioni, corredate da strumenti, tavole xilografiche e protesi cinquecentesche, permette di osservare non solo l’evoluzione del pensiero medico, ma anche la fortuna editoriale e visuale di un’opera che influenzò profondamente il modo di concepire e raffigurare l’interno del corpo umano.

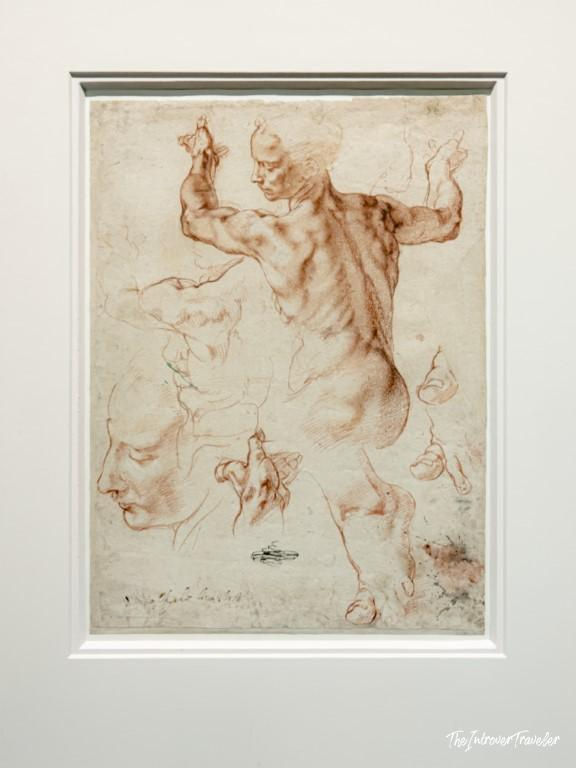

In dialogo con Vesalio, emergono i disegni e gli studi sul corpo di Albrecht Dürer, che cercò nell’uomo nudo una formula di bellezza matematica, e quelli di Michelangelo, di cui spicca il rarissimo disegno della Sibilla Libica, in prestito dal MET di New York: un corpo femminile teso, muscoloso, carico di energia; la Sibilla Libica è, secondo me, uno dei soggetti di maggiore efficacia della volta della Cappella Sistina è questo studio preparatorio, tra i più noti disegni di Michelangelo giunti ai giorni nostri, è un'opera che desideravo vedere da tempo; trovarmi a pochi centimetri da un foglio lavorato da Michelangelo, studiarne da vicino il tratto è un'emozione unica e questo è sicuramente tra i suoi migliori disegni superstiti (anche se quello della Albertina di Vienna gli è molto prossimo). In quest’opera, la carne sembra vibrare sotto la carta, testimoniando il modo in cui Michelangelo fonde anatomia e spiritualità.

Il Polifilo

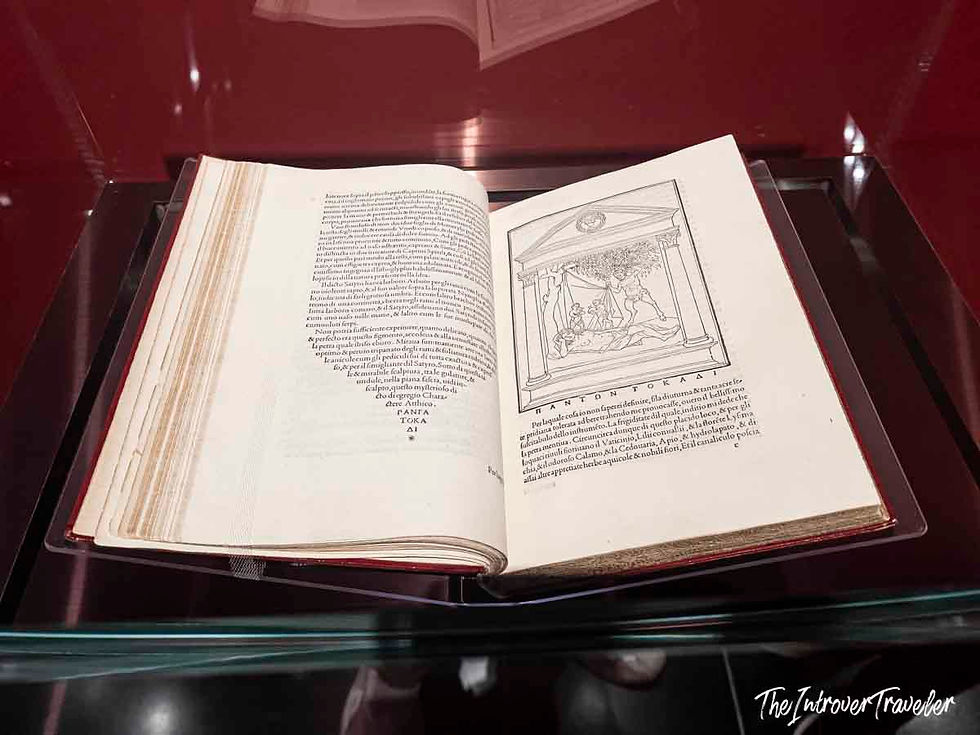

In una mostra veneziana che dedica ampio spazio al patrimonio librario non poteva mancare "il libro più bello mai stampato": l'Hypnerotomachia Poliphili, stampato da Aldo Manuzio nel 1499. Questo enigmatico incunabolo, attribuito a Francesco Colonna, costituisce una delle più sofisticate allegorie del desiderio erotico-artistico del Rinascimento. La narrazione onirica, costruita su un linguaggio misto di latino, greco, volgare e neologismi, è un viaggio labirintico tra architetture, sculture, giardini e corpi idealizzati. Le xilografie che lo corredano offrono un modello visivo in cui il corpo umano, spesso nudo, è al tempo stesso oggetto estetico, simbolo iniziatico e veicolo di conoscenza.

L’Hypnerotomachia Poliphili rappresenta dunque un tassello fondamentale nella costruzione del corpo come oggetto di immaginazione e regia culturale. In mostra, esso dialoga idealmente con le tavole di Vesalio, con i disegni di Michelangelo e Leonardo, ma soprattutto con quell’idea rinascimentale secondo cui la forma corporea è inseparabile dalla sua interpretazione mitografica e simbolica.

Una mostra multidisciplinare

Se le opere più sensazionali esposte nella mostra appartengono al campo grafico e bibliografico, non mancano opere di rilievo appartenenti ad altre discipline, spesso espressione della cultura veneziana; da La Tempesta e La Vecchia di Giorgione, in prestito dalle stesse Gallerie dell'Accademia, al "Doppio RItratto" di Tullio Lombardo, all'Antinoo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Si tratta ovviamente di opere di rilievo che tuttavia non sono paragonabili ai capolavori grafici e bibliografici che costituiscono il nucleo principale della mostra.

La forza della mostra risiede senza dubbio nel filo logico che unisce le opere, nella sapienza curatoriale con cui si passa dal disegno all’incisione, dal libro al frammento, dalla scienza alla poesia. Il corpo umano è esaminato come oggetto di desiderio, di conoscenza e di rappresentazione sociale: il percorso attraversa i laboratori anatomici di Padova, gli studi degli umanisti, gli atelier dei pittori, e le corti in cui si elaborava una nuova immagine dell’uomo e della donna, sia in chiave anatomica che erotica.

Tutt’altro che una mostra didascalica, “Corpi Moderni” si configura come un trattato visivo e materiale sull’umanesimo integrale: un viaggio attraverso il pensiero del corpo tra decostruzione meccanica e sublimazione ideale. In questo senso, è una mostra per eruditi, per studiosi, per cultori della bellezza intesa non come forma, ma come esito di un lungo processo umanistico della coscienza occidentale.

Conclusione: una mostra imerpdibile per amanti del disegno e per i bibliofili

"Corpi Moderni" è una mostra che si distingue per la profondità del progetto che lega le opere: restituire al corpo umano la centralità che ebbe nel Rinascimento, non come semplice involucro da rappresentare, ma come soglia tra natura e cultura, tra scienza e immaginazione, tra finito e divino, tra materia ed erotismo; la cura filologica con cui la mostra è stata allestita è indubbia, ma ciò che la caratterizza prima di tutto è la concentrazione di tesori grafici e bibliografici che non mancherà di entusiasmare gli amanti delle due discipline.

Commenti